.

Gasthaus zum Roten Roß

25 Jahre Freiwillige Feuerwehr Sperberslohe

Die Männer der ersten Stunde

Forsthaus Sperberslohe

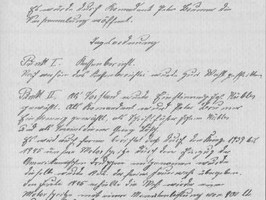

Nachkriegsprotokoll

Motorspritze 1945

50 Jahre Freiwillige Feuerwehr Sperberslohe

Kommandant Brunner 1950

Vorstand Kübler 1950

Ehrengäste zum Festzug 1950

Schauübung zum Fest 1950

Festzug 1950

Die Kameraden bei einer Löschübung

Das erste Leistungsabzeichen

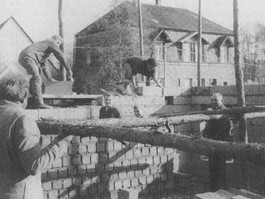

Das Feuerwehrhaus entsteht

Das fertige Feuerwehrhaus

Ständchen im Ort

Der Festzug

Unsere Festdamen zum 100 jährigen

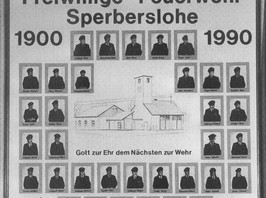

Ehrentafel zum 90. Jahrestag

Mannschaftsfoto aus früheren Zeiten

Mannschaftsfoto 1990

Ausbau des Feuerwehrhauses

Das neue Feuerwehrhaus

1989 - unser neues TSF

FFW Kappenabend

Das erste Saugrillen

Grillfest der FFW Sperberslohe

1999 das erste Kinderfest

1999 das erste Kinderfest

Die Chronik des Vereins

Wasser Marsch !!!

Die ersten 25 Jahre der FF Sperberslohe.

Chronik von 1900 bis 1925

Feuerlöschtrupps waren bereits im alten Rom bekannt, Berufsfeuerwehren gab es jedoch erst gegen Ende des 17.Jahrhunderts in einigen europäischen Großstädten wie Wien, London oder Paris. Die älteste deutsche Berufsfeuerwehr wurde 1851 in Berlin gegründet. Etwas zur gleichen Zeit entstanden auch die ersten Freiwilligen Feuerwehren, zunächst allerdings nur in Städten und größeren Gemeinden. Um die Jahrhundertwende hatt jedoch nahezu jeder Ort seine eigene Mannschaft.

Am 4.Februar 1900 war es in Sperberslohe so weit. Die bis heute lückenlos geführte Stammliste der Freiwilligen Feuerwehr weist 20 Gründungsmitglieder aus.

Damit ist jedes Haus - es sind zu diesem Zeitpunkt insgesamt 13 - mit einem oder mehreren Bewohnern vertreten. Stand, Geburtsdatum, Abteilung und Amt wurden in akkurater deutscher Schrift genau festgehalten.

DIE MÄNNER DER ERSTEN STUNDE

In der Spalte „Stand” erhalten wir einen Spiegel der Sperbersloher Bevölkerungsstruktur: Drei Gutsbesitzer, zwei Bauern, vier Bauerssöhne, ein Gütler (Besitzer eines kleinen Guts), ein Schmiedemeister und ein Schmiedegesell, ein Sägewerkspächter, zwei Gastwirtssöhne, ein Taglöhner, zwei Dienstkräfte, ein Forstwart und der Gemeindehirt stehen da verzeichnet. Viermal finden wir den Familiennamen Volkert, zweimal Meyer, das älteste Gründungsmitglied ist 56 Jahre alt, das jüngste 18, nur zwei sind Ehrenmitglieder, alle anderen aktiv als Vorstand, Kommandant, Schriftführer und Kassier, Zugführer, Zeugwart, Hornist und Trompeter, bei der Spritzenmannschaft oder als Steiger.

In der Spalte Bemerkungen findet gelegenlich das Sterbedatum. So berührt uns auch die Zeitgeschichte, wenn wir unter Nr. 15 z. B. lesen: Vokert Konrad, Bauerssohn, geb. 30. Oktober 1879, Kommandant

(ab 1911), einberufen zum Militär am 25. Oktober 1900, wieder eingetroffen am 25. Februar 1902, gefallen am 16. April 1917. Er war nicht der einzige, der aus dem ersten Weltkrieg nicht mehr

zurückkam: Der 1913 in die Wehr eingetretene Friedrich Dentel, Dienstkraft, geb. 11. Februar 1877, Spritzenmannschaft, fiel am 20. August 1916.

MITGLIEDER KOMMEN UND GEHEN

Die Mitgliederentwicklung verlief in der Zeit sehr bewegt. Bereits am 1. März 1901 starb der Kommandant, der Schmiedemeister Lorenz Böhm, als dessen Nachfolger am 23. März in einer Generalversammlung

Johan Georg Volkert, Bauerssohn, gewählt wurde. Fünf Austritten im ersten Jahr stehen 4 Neueintritte gegenüber. Bis 1913 liegt die durchschnittliche Mitgliederzahl bei 18, mit einem Hochstand von 22

anno 1902 und einem Tiefstand von 11 im Jahre 1912.

Die große Fluktukation findet ihre Erklärung in der Spalte „Stand”. Dienstkräfte und Tagelöhner verursachen die Schwankungen hauptsächlich und ihr Austritts- bzw. Eintrittsdatum ist gewöhnlich der 2.

Februar, Mariä Lichtmess, der traditionelle Tag des Dienstbotenwechsels.

DER ERSTE WELTKRIEG HINTERLÄSST SEINE SPUREN

Eine Stagnation bei den Eintritten erfolgt mit dem ersten Weltkrieg. Lediglich zwei Neuzugänge sind zwischen 1914 und 1918 in der Stammliste verzeichnet. Es waren die jungen Landwirte Peter Brunner

(19 Jahre) - er wird nach dem zweiten Weltkrieg bis 1961 als Kommandant die Feuerwehr leiten - und Georg Brunner (21 Jahre), die am 24 April 1916 als neue Mitglieder aufgenommen wurden. Der letzte

vorausgehende Eintrag stammt vom 12. Mai 1913, der nächstfolgende vom 1. Juni 1919. Auch in den Lücken des Protokollbuchs spiegelt sich der erste Weltkrieg. Auf einen sehr kurzen Eintrag, der

lediglich den Kassenbericht für 1913 festhält (Einnahmen von 76 Mark 9 Pfennig stehen Ausgaben von 50 Mark 30 Pfennig gegenüber, was einen Kassenbestand von 50 Mark 30 Pfennig ergibt) folgt ein

ausführlicher Bericht vom 25. Januar 1919 über Neuwahlen. Christoph Brunner wurde als Vorstand bestätigt - er wird es noch bis 1929 sein -, zum Kommandanten wurde für den gefallenen Konrad Volkert

Mathias Meyer gewählt - er war seit Gründung bereits der vierte Mann auf diesem Posten, Adjutant und Zeugwart blieb Kohann Meiser, Kassier wurde der Baumeister Albert Schall und Vereinsdiener wurde

zum wiederholten Male Josef Heim.

MIT DER DRUCKSPRITZE UND STEIGLEITER GUT GERÜSTET

Auf die anfängliche Ausrüstung der Feuerwehr kann nur aus späteren Protokolleinträgen geschlosen werden. Ein Antrag in der Generalversammlung vom 10. Januar 1903 demzufolge die Mandatsträger

aufgefordert wurden, "einen Gründungsbeitrag zur besseren Ausstattung der Feuerwehr" zu leisten, weist lediglich auf den Bedarf hin. Ein Spritzenhaus hat es von Anfang an gegeben. Die darin

aufgewahrte Spritze dürfte die gleiche gewesen sein, die lauft Protokoll vom 5. Mai 1929 der Bezirksfeuerwehrvertreter Hans Stockmeier bei einer Inspektion als „veraltet und ganz unzureichend”

bemängelt hat und die dem Eintrag im Protokollbuch vom 20. Januar 1952 zufolge „durch allgemeinen Beschluss zu Schrott verkauft” wurde. Ab 1932 besaß die Sperbersloher Wehr eine Motorspritze. Das

alte Spritzenhaus von 1900 wurde erst am 24.10.1963 für den Neubau des Feuerwehrhauses abgerissen.

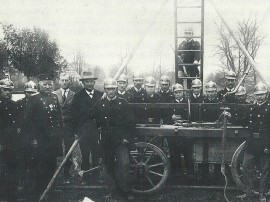

Das anlässlich der 25-Jahrfeier aufgenommene Mannschaftsfoto zeigt die Wehrleute in Uniform mit dem alten Spritzenwagen und der Steigleiter.

GOTT ZUR EHR – DEM NÄCHSTEN ZUR WEHR

„Vom Kommandanten wurde der Antrag gestellt”, heißt es im Protokoll vom 4. Februar 1905, „dass ihm bei einem Unglücksfall sofort Anzeige zu erstatten ist”. Dies ist der einzige Hinweis darauf, dass

es „Unglücksfälle” gegeben hat, bei denen die Feuerwehr ausrücken musste. Die Protokolle wurden noch nicht als Berichte über Vorkommnisse verstanden, sondern hielten lediglich Kassenbericht und

Anträge fest, die sich meist auf gesellige Veranstaltungen bezogen.

Es wäre aber sicher zu kurz geschlossen, wenn man aus dem Mangel an Berichten ableiten wollte, dass die Sperbersloher Wehr im ersten Vierteljahrhundert nichts zu löschen hatte, kein Schnee- oder

Windbruch zu beseitigen war und Druckspritze und Steigleiter nie zum Einsatz kamen.

DIE WEHR HÄLT LEIB UND SEELE ZUSAMMEN

Das mit dem Feuerwehrverein auch eine gesellschaftliche Organisation gegründet war, stellten die Mitglieder gleich zu Beginn unter Beweis. Im Protokoll vom 29. November 1902 ist zu lesen: „Es wurde

beschlossen, dass am 26. Dezember Christbaumverlosung mit Tanzunterhaltung abgehalten wird, zu welcher 25 Mark genehmigt werden und sollten hierzu die freiwilligen Feuerwehren Schwand, Sorg,

Raubersried und Röthenbach b. St. Wolfgang eingeladen werden. Zum Einkaufen der Gegenstände wurden Johann Volkert und Mathias Meier gewählt. Sonst war nichts zu verhandeln.”

Für einen Ball am 22. Oktober 1905 wurden gar 30 Mark genehmigt und die Einladungen bezogen Leerstetten mit ein. 30 Mark gab es auch 1910 für einen Fischschmaus, für jedes Mitglied 2 Mark. Im

Protokoll von 1906 erfahren wir erstmals den Ort der Versammlungen und der Veranstaltungen: „Es ist das Meyer´sche Gasthaus”, das – heute von der Familie Prell geführt – der Sperbersloher Feuerwehr

bis 1989 als Vereinslokal diente. Dort feierte die Feuerwehr mit einem Ball wohl auch ihr erstes Jubiläum, das 25-jährige Bestehen. Den Beschluss finden wir im Protokollbuch am 21. März 1925.

Genaueres über die Feierlichkeit ist leider nicht vermerkt.

WER SOLL DAS BEZAHLEN?

Der Etat der Wehr in diesen ersten Jahr war überschaubar. Allerdings begann der Start mit Schulden. 360 Mark wurden im Gründungsjahr eingenommen, 477 Mark ausgegeben. „Somit bleiben noch Schulden 117

Mark”, hielt Vorstand Brunner am 23. März 1901 im Protokollbuch fest. Doch ab 1904 schrieb die Sperbersloher Wehr schwarze Zahlen. „Bleibt Kassenbestand 65,89 Mark”, lesen wir im Beitrag vom 04.

Febrar 1905.

Am 29. Juli 1908 wurde laut Protokoll beschlossen, dass bei der Beerdigung des Balthasar Dürschner (Tagelöhner, Ehrenmitglied) ein Kreuz niedergelegt und für die Mannschaft Bier und Brot bezahlt

wird. Die Kosten hierfür betrugen 23,30 Mark. Der Antrag von der Witwe Dürschner auf Zuschuss aus der Kasse für die Musik hierfür, wurde jedoch von der Versammlung einstimmig abgelehnt.

1909 stellte erstmal ein Mandatsträger einen Antrag auf Kostenentschädigung. Der Vereinsdiener Josef Heim, der dieses Amt bereits ab 1906 ausübte, erhielt daraufhin eine Jahresleistung von 2 Mark

bewilligt. Ein Beschluss, an Vertreter bei behördlichen Veranstaltungen 1,50 bzw. 3 Mark Aufwandsentschädigung zu zahlen, wurde 1910 gefasst. (Protokollbuch S. 13) 1912 wurde erstmals ein

Distriktzuschuss von 22 Mark ausgewiesen.

Eine regelmäßige Einnahme jedes Vereins ist der Mitgliedsbeitrag. 10 Pfennige waren es bis 1918. Nach dem ersten Weltkrieg erfolgte eine Erhöhung auf 30 Pfennig, die jedoch 1925 wieder auf 20

reduziert wurde. Zu diesem Zeitpunkt zählte die Mannschaft 16 aktive Mitglieder. Es war also im Jahr mit knapp 40 Mark durch Beiträge zu rechnen. Tatsächlich lagen die Gesamteinahmen in diesen Jahren

oft kaum darüber. Von Einnahmen durch Ordnungsstrafen lesen wir erst 1928. Eine erste Spende an die Wehr wurde ebenfalls 1928 erwähnt.

SPERBERSLOHE WIRD KEIN GRÄFLICHES GUT

Die Faber-Castellschen Ankaufpläne – Dürrenhembach war von Freiherr Lothar von Faber bereits vollständig erworben und neu gestaltet worden – ließen auch Sperberslohe nicht unberührt. Doch das Ziel

der gräflichen Familie das Dorf ganz zu erwerben ließ sich wegen der Weigerung der Familien Brunner, Distler, Meyer (Gastwirtschaft) und Meier (Landwirtschaft) nicht erreichen. So gab es in dieser

Zeit zweifache Besitzerwechsel auf Sperbersloher Höfen: Faber-Castell erwarb z. B. 1908 das Anwesen des Ehepaares Seybold, das wegen Kinderlosigkeit in den Verkauf einwilligte. Als jedoch die Pläne

ganz Sperberslohe in Faber-Castellschen Besitz zu überführen nicht gelangen, wurde Christoph Brunner 1923 von der Faber-Castellschen Verwaltung das Angebot gemacht, Haus und Scheune des Seyboldschen

Anwesen gegen Waldfläachen einzutauschen. Dieser nahm den Tausch an, um für seinen Sohn Peter (Abteilungsführer der Feuerwehr seit 1936 und Kommandant von 1946 – 1961) einen landwirtschaftlichen

Betrieb einzurichten. Dessen Tochter Marga verpachtete die Landwirtschaft 1985. Das Haus wird heute von seiner Enkeltochter Beate bewohnt.

Ein unglückliches Einzelschicksal ist mit dem Anwesen Volkert verbunden. Dieser landwirtschaftliche Betrieb wurde 1912 ab Faber-Castell verkauft. Der Plan mit der Familie Volkert von den Zinsen ihres

Vermögens zu leben, ging jedoch nur bis zum Inflationsjahr 1923 auf. Die Geldentwertung traf die Familie so hart, dass sich der frühere Hofbesitzer Johann Volkert (Kommandant von 1901 bis 1911) als

Tagelöhner verdingen musste. Auch dieses Haus konnte Christoph Brunner 1923 von Faber-Castell für Waldbestände eintauschen. Seine Tochter Magarete bewohnte es bis 1978. D sie selbst kinderlos blieb,

vererbte sie es an zwei Nichten weiter. Heute ist nach einer aufwendigen Restaurierung darin das Zahnlabor der Fa. Buchwald eingerichtet.

Ähnliche Schicksale erlebten andere Sperberslohe Häuser. Ein zweites Volkert Anwesen neben dem Distlerschen Hof (heute Kübler) wurde bereits 1885 an Faber-Castell verkauft und um 1900 abgebrochen.

Das gleiche geschah etwa 25 Jahre später mit dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Triebel. Auch die Schmiede wurde nach dem Tod von Lorenz Böhm (erster Kommandant) abgerissen. Es darf

angenommen werden, dass Sperberslohe eine ähnliche Umgestaltung ein Bauerndorf mit fünf Höfen und einem Haus war. Einen gräflichen Neubau gab es bereits: 1898 wurde das Forsthaus gebaut, das bis 1924

als Gräflich-Castellsches Forstamt diente. Erst 1941 kauften es Stefan und Elise Schüssel, geb. Heim, die das Fuhrgeschäft mit Sandgrubenbetrieb aufbauten.

Das Grundstück daneben mit Mühle und Sägewerk kaufte Freiherr Lothar von Faber 1890. Im Gründungsjahr der Feuerwehr betreibt der Schriftführer und Kassier Eduard Richter dieses Sägewerk, das noch bis

zum 1. Weltkrieg existiert. Das dazugehörige Wohnhaus kauft 1932 die Familie Scheller, deren Schwiegertochter dann darin von 1960 bis 1985 einen Gemischtwarenladen führte. Bis heute tradierter

Familienbesitz blieben dagegen die schon erwähnten Höfe von Christopf Brunner, Konrad Distler und Matthias Meyer, wenn auch die heutigen Besitzer (Heinrich Prell ist der Enkel von Matthias Meyer,

Hans Kübler der Urenkel von Konrad Distler, Georg Ziegler sen. Der Großneffe von Christopf Brunner) andere Namen tragen. Auch das Heimische Waldarbeiterhaus (heute bewohnt von der Familie Doege)

blieb im Besitz von Elise Schüssel, der Enkeltochter von Joseph Heim. Ohne Faber-Castellschen Zwischenstation wurde nur der Meierische Hof mit Holz- und Heuhandel zweimal weiterverkauft. 1941 erwarb

ihn Fritz Österreicher (Enkeltochter Monika Vogtmann).

MOTORISIERUNG – DAS ZWEITE VIERTEL DES JAHRHUNDERTS

CHRONIK VON 1925 BIS 1950

In der Stammliste findet sich folgender Eintrag vom 1. April 1925: „Der besseren Übersicht wegen wurden Namen unter Belassung der alten Nummern neu eingetragen.” Wir sind dem damaligen Schriftführer

Hands Neubauer überaus dankbar dafür.

DIE SPERBERSLOHER WISSEN; WEN SIE WOLLEN; AUCH WENN SIE NICHT MEHR WÄHLEN DÜRFEN

Mit der aus dem ersten Vierteljahrhundert erworbenen Kenntnis der Ortstruktur liest sich diese Stammliste wie ein Bilderbuch. Vier Jahre lang noch war Christopf Brunner Vorstand, am 15. Januar 1929

trat er, 61 Jahre alt, auf eigenen Wunsch zurück und wurde zum Ehrenvorstand ernannt. Sein Amt übernahm am 26. Januar 1929 Johann Kübler, der Schwiegersohn von Konrad Distler, den dessen Tochter

Käthe, verwitwete Volkert, 1921 geheiratet hatte. Kommandant war seit 1919 der Gastwirt Mathias Meyer. Am 28. März 1936 wurde dieser laut Protokoll von Bezirksbrandinspektor Stockmeier zum

Ehrenkommandanten ernannt. Man könnte meinen, es sei der gleiche Vorgang wie die Ernennung Christoph Brunners zum Ehrenvorstand. Ganz offensichtlich wurde aber hier die Feuerwehrgeschichte von der

nationalsozialistischen Zeit berührt. Im Protokoll vom 4. Januar 1936 findet sich der Satz: „Es wurde beschlossen wegen Angliederung der Ortsfeuerwehr an die Gemeindefeuerwehr am Samstag, den 18.

Januar die 35-jährige Bestehungsfeier abzuhalten, welche von der Vereinskasse bestritten wird.” Unterschrieben ist dieses Protokoll noch in der bisher üblichen Weise vom Kommandanten (Meyer), vom

Vorstand (Kübler) und vom Schriftführer (Peter Brunner).

Das nächste Protokoll vom 28. März 1936 macht bereits deutlich, was die Angliederung der Ortsfeuerwehr bedeutet hat: Die gewählte Führung (Kommandant und Vorstand) wurde abgeschafft. Mit dem

63-jährigen Kommandanten Mathias Meyer geschah dies durch Beförderung in den Ehrenstand, an seiner Stelle wurde Peter Brunner, Sohn von Christoph Brunner, vorher Adjutant und Schriftführer, zum

Abteilungsführer ernannt. Gewählt wurden nur noch die nachranigen Ämter. Der bisherige Vorstand Johann Kübler als Kassier, Schriftführer und Zeugwart, als Vereinsdiener Konrad Meier, Arbeiter. Die

folgenden Protokolle – sie wurden nach bis zum Januar 1940 geführt – tragen jeweils die Unterschriften Brunner, Abteilungsführer und Kübler, Schriftführer.

Im ersten Nachkriegsprotokoll vom 13. Oktober 1946 – es steht neben dem vom 1940 – ist die Herstellung der alten Ordnung dokumentiert: „Als Vorstand wurde einstimmtig Johann Kübler gewählt. Als

Kommandant wurde Peter Brunner einstimmig gewählt, als Schriftführer Johann Kübler und als Vereinsdiener Georg Lösch.” Unterzeichnet: Kübler, Vorstand und Brunner, Kommandant.

DER ZWEITE WELTKRIEG SCHLÄGT TIEFE WUNDEN

Zwischen diesen beiden Protokollen liegt der zweite Weltkrieg. Die Lücke spiegelt sich auch in der Stammliste nieder. Auf den Eintritt von Fritz Österreicher, Landwirt, geb. 29.08.1889, Spritzenmann,

am 01.04.1939 folgt am 28.07.1946 der Eintritt von Christian Meyer, Flüchtling.

Die Rubrik Bemerkungen teilt uns einzelne Kriegsschicksale mit: Meier Martin, arbeiter, in Gefangenschaft gestorben am 28.03.1946; Schüssel Paul, Arbeiter, gefallen am 09.07.1942 in Afrika; Meyer

Heinrich, Arbeiter, gefallen am 16.01.1945 in Westdeutschland; Meyer Hans, Gastwirtssohn, gefallen am 13.04.1941 in Russland. Auch der erste Vorstand Christoph Brunner kam aus diesem Krieg nicht mehr

zurück.

In einem Bericht zu dem Zeitraum von 1946 bis 1950, in dem keine Versammlungsprotokolle vorliegen, fasste Vorstand Kübler die Kriegssituation zusammen: „Unsere Wehr wurde seit 1939 durch den Ruf der

Fahne dauernd starkt geschwächt. Ai waren im ganzen 14 Mann der Wehr unter den Waffen, davon starben 5 Kameraden den Heldentod, 2 sind vermisst. Die übrigen Kameraden kehrten gleich, teils nach

mehrjähriger Gefangenschaft zu ihrer Wehr zurück. Während der Kriegsdauer waren die Lücken unserer Wehr mit Frauen ausgefüllt.

DER FORTSCHRITT HÄLT EINZUG

Dass sich die Feuerwehr 1929 vier Uniformröcke, sechs Gurte, vier Helme sowie Mützen leistet, zumindest einen Vorschuss aus der Kasse dafür anbieten kann, hat seine Gründe vermutlich im Jahr zuvor:

„Anlässlich des Waldbrands, der am 01.07.1928 in den gräflichen Waldungen sein vernichtendes Handwerk getrieben hat, wurde unserer Feuerwehr für die hervorragende Hilfeleistung ein Dankschreiben des

gräflichen Forstamts sowie eine Gratifikation von 200 Mark überreicht.” Diese Anerkennung verlangte eine außerordentliche Mitgliederversammlung, die am Kirchweihsamstag 1928 stattfand und bei der

wohl heftig über die Verteilung dieses Geldbetrags gestritten wurde. Schließlich wurden den Mitgliedern insgesamt 151 Mark ausbezahlt, „die restlichen 49 Mark wurden der Vereinskasse zugewiesen,

damit bei außergewöhnlichen Vorkommnissen, sei es bei Haus- oder Waldbränden oder gar bei Trauerfällen, was wir keinem unserer Mitmenschen und noch viel weniger keinem unserer Kameraden

wünschen – der Fall aber jeden Tag eintreten kann – Zuschüsse in Form von Erfrischungen oder Kransspenden gegeben werden könnne und wir nicht immer vor leerer Kasse sitzen. Angeregt wurde außerdem,

ob nicht der Ankauf einiger Werkzeuge, wie Schaufeln oder Hauen sowie einer Verbandstasche in Erwägung gezogen werden sollen.” (Protokollbuch, S. 24)

Der größte Fortschritt in der Ausrüstung der Sperbersloher Feuerwehr in der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg dürfte zweifellos die Übergabe einer Motorspritze 1932 gewesen sein. Auslöser war wohl die

schon erwähnte Inspektion durch den Bezirksvertreter Hans Stockmeier im Jahre 1929, der nach Bemängelung der alten Druckspritze laut Protokoll vom 5. Mai 1929 „Unterstützung zur Beschaffung einer den

Verhältnissen entsprechenden Spritze zusagte”. Im Eintrag vom 13. Februar 1932 lesen wir: „Eine Interessengemeinschaft, bestehend aus Kommandant Meyer, Vorstand Kübler und Ehrenvorstand Brunner will,

um die Motorspritze (Fabrikat Paul Ludwig Bayreuth) stehts in Ordnung zu halten, einen Beitrag von jeweils 5 Mark jährlich für den Spritzenmeister bereitstellen.”

Diese Motorspritze wurde 1945 von den Allierten mit „sämtlichen Ausrüstungsgegenständen und Schläuchen” mitgenommen. Im Küblerischen Bericht von 1950 heißt es dazu weiter: „Der zurückgelassene

Motorwagen wurde in einem Waldstück nahe Oberhembach wieder gefunden, den die Wehr jetzt als ihren einzigen Ausrüstungsgegenstand ansehen konnte.” Auf Antrag beim Landratsamt Schwabach erhielt die

Wehr im Juli 1945 eine neue Spritze mit einer Minutenleistung von 800 Litern, die auf den alten Wagen montiert wurde. Als man in den umliegenden Ortschaften auch Schläuche und andere „notdürftigste”

Dinge erstanden hatte, war die Wehr wieder „einigermaßen einsatzfähig” (Protokollbuch, S. 50).

ES WIRD WIEDER GEFEIERT – UND DAS RICHTIG

In dem Zeitraum fielen die ersten Gründungsfeiern benachbarter Feuerwehren, die möglicherweise auch das Vorbild für die eigene 50-Jahrfeier wurden. Am 1. Juli 1929 bereits feierte Spalt das

60-jährige Bestehen. Ai war der erste „Ausflug” der Sperbersloher Wehr, der von Schriftführer Paul Beck am 12. Mai 1929 entsprechend protokolliert wurde: „Die Fahrt dorthin soll mittels Auto erfolgen

und wird von der Vereinskasse bestritten. Zur Beteiligung an dieser Fahrt haben sich sämtliche Anwesende bereit erklärt. Auf verschiedene Anregungen hin wurden zur Mitfahrt auch sonstige Angehörgi

der Mitglieder zugelassen und ist bei deren Beteiligung eine Mark pro Kopf in die Kasse zu zahlen.” Am 31. Mai 1930 fuhr man zum 50-jährigen Jubiläum nach Leerstetten.

1935 findet die schon erwähnte 35-Jahrfeier statt, 1937, 1938 und 1939 wieder ein Kappenabend. Über die Kriegsjahre fehlt jede Berichterstattung.

Im Vorstandsbericht von 1950 jedoch lesen wir: „Das Jahr 1950 brachte der Wehr Freude, denn am 11. Juni 1950 konnte sie ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Johann Kübler dankt in seinem Bericht allen,

voran Graf Roland von Faber-Castell, der durch eine Spende von 500 DM das Fest erst ermöglichte. Die Gästeliste ist lang: Kreisbrandinspektor Beugler und Landrat Tannhauser hielten Kommandant Brunner

und Vorstand Kübler die Festreden.

NICHT IMMER VOR LEEREN KASSEN

Trotz der im Protokoll von 1928 beklagten „immer leeren Kassen”, weist der jährliche Kassenabschluss gewöhnlich positive Zahlen auf. Für 1939 wird ein Kassenbestand von 51,11 Reichsmark notiert. Die

Einnahmen beliefen sich im Jahr 1939 auf 80,16 RM, die Asgaben auf 29,05 RM. DerMitgliedsbeitrag lag seit 1928 wieder bei 20 Pfennig pro Monat. Das Protokoll vom 11. Februar 1934 bestätigt diesen

Betrag. Erst Mitte der 50er Jahre steigen die Umsätze deutlich an.

Eine geringfügige Aufbesserung mag die Feuerwehrkasse durch die 1928 eingeführten Strafgelder erhalten haben. „Ein Mitglied, welches unentschuldigt oder nicht genügend entschuldigt einer Übung

fernbleibt, kann mit Ordnungsstrafen belangt werden: Erstmaliges Ausbleiben mit 1 Mark, jedes weitere Ausbleiben um 1 Mark erhöht.” (Protokollbuch, S. 23) Die Aufwandsentschädigungen schwanken. 1929

wurde eine Fahrt zur Bezirksversammlung nach Georgendsmünd – gemäß dem Beschluss von 1910 – mit 3 Mark bezuschusst, 1933 jedoch müssen diese Veranstaltung in Roth „zwei Mann ohne jede Vergütung aus

der Vereinskasse besuchen”. Allerdings wurden in der gleichen Sitzung für den Vereinsdiener Fritz Hemeter 8 RM Jahresvergütung beschlossen, „welche in gleichen Teilen halbjährlich bezahlt wird.”

(Protokollbuch, S. 37) Diese gegenüber den bisher gewährten 2 RM deutlich Steigerung wurde allerdings gleich im Folgejahr wieder auf einen Satz von 5 RM pro Jahr und 1939 sogar auf 3 RM

reduziert.

DER ORT BEGINNT ZU WACHSEN

Das Ortsbild von Sperberslohe zeigt sich bis Kriegsende kaum Veränderungen. Weder wurde viel gebaut noch abgerissen. Gegenüber 1900 fehlten die Schmiede, das Sägewerk, das Anwesen Volkert neben

demKüblerschen, das Gehöft der Familie Triebel, die nach Ebenried verzogen war. Diese Faberschen Eingriffe hatten bereits ein Ende, als unter Graf Alexander von Faber-Castell1923 die Anwesen oder

Freiflächen im Ort an die Gutsbesitzer Brunner und Kübler gegen Wald eingetauscht wurden. Und obwohl Sperberslohe „unabhänig” blieb, war die Beziehung zur gräflichen Familie stets gut. Die

Sperbersloher Feuerwehr, zu der seit 1904 auch Dürrenhembacher Bürger gehörten, war für den Schutz des Faberguts Dürrenhembach und den sich bis an den Sperbersloher Ortsrand erstreckenden Faberwald

zuständig. Im Gegenzug dafür erwiesen sich die Grafen von Faber-Castell stets als freigiebige Gönner der Sperbersloher Wehr. Beweis ist nicht nur die großzügige Spende des Grafen Roland von

Faber-Castell zum 50-jährigen Jubiläum, sondern auch seine spätere Stiftung der Glocke für das neue Feuerwehrhaus und seine hohen Gratifikation nach Einsätzen beweisen dieses gute Verhältnis. Am

26.10.1957 ernannte ihn deshalb Vorstand Stefan Schüssel zum Ehrenmitglied.

Als 1950 in Sperberslohe 120 Einwohner gezählt werden, hat sich aber in der Bevölkerungsstruktur gegenüber 1900 Erhebliches verändert. Die nach dem zweiten Weltkrieg weiter geführte Stammliste zeigt

eine große Fluktuation. Von den 7 1946 und 1947 eingetretenen Mitgliedern treten 6 bis 1950 wieder aus. 9 Eintritte bis 1950 hinzu, aber auch von ihnen verlassen viele in den nächsten Jahren

Sperberslohe wieder.

Die Sperbersloher Höfe hatten Kriegsflüchtlinge und Heimatvertriebene aufgenommen, wie das überall in Deutschland geschah. Einige blieben nur kurz, etliche aber gründeten hier eine neue Existenz.

Ende der 40er Jahre begann in Sperberslohe aus diesem Grund eine erste „Siedlungswelle” und der Ort fing an sich zu verändern. Dabei wurde – außer durch zwei Siedlungshäuser auf der Anhöhe Richtung

Allersberg – die Bebauung nicht an der Hauptstraße fortgesetzt, sondern man erschloss Gebiete an Flurwegen, so dass der ursprüngliche Charakter des Straßendorfs mehr und mehr verloren ging. Die

„großen” Veränderungen vollzogen sich jedoch erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts.